THOREAU Y LA DESOBEDIENCIA CIVIL: NOVEDADES EDITORIALES

THOREAU Y LA DESOBEDIENCIA CIVIL: NOVEDADES EDITORIALES

Por una de esas cosas que tienen los libros, cuyas vidas son múltiples y a veces imprevistas, los de Henry David Thoreau han venido a adquirir un no pequeño protagonismo en la actual Feria madrileña, y esto a causa de diversas ediciones que en los últimos meses han servido para actualizar entre nosotros la obra de este autor profundamente americano, quizá no siempre bien entendido y cuya obra es inseparable de su contexto geográfico e histórico. Pero ¿qué tiene esta obra que fue escrita hace más de un siglo y medio para que se haya puesto hoy tan de actualidad y para que muchos busquen en sus páginas una guía de conducta ética y política practicable en nuestro desdichado tiempo?

De los muchos caminos posibles para llegar a Thoreau, podemos servirnos de uno en apariencia caprichoso y que acaso resulte tan inesperado como revelador: el musical. Pues son en efecto diversas las conexiones musicales de nuestro autor, de las que aquí, como introducción al mismo, nos ceñiremos a dos.

La Sonata para piano Nº 2, subtitulada Concord, Mass., 1840-1860, fue escrita por Charles Ives en 1915. En ella el compositor intentó hacer un retrato sonoro de los personajes principales del grupo de Concord, la pequeña población de Massachusetts en la que vivieron y escribieron Ralph Waldo Emerson, Nathaniel Hawtorne, Bronson y Louisa May Alcott y Thoreau, a todos los cuales más o menos peregrinamente se les ha englobado dentro de una corriente filosófica llamada “trascendentalismo”, y a la que diversos autores han asociado también la obra y el pensamiento del poeta Walt Whitman. Este así llamado trascendentalismo tiene su origen en la crisis que durante el primer tercio del siglo XIX experimentó la Iglesia Unitaria, y recogía varias ideas tomadas de la filosofía alemana y el hinduismo. Sus autores perseguían una relación original con el universo mediante la intuición y la conciencia individual, y al contrario que sus inspiradores del Romanticismo alemán tuvieron a bien expresar su pensamiento por medio de publicaciones breves y fácilmente accesibles a un público no iniciado en el lenguaje filosófico. Sus obras no pasan de la forma de folletos, y, más comúnmente, de la de panfletos. Uno de ellos, firmado por Emerson, alcanzó pronto un éxito que todavía continúa, que sirve de ayuda para comprender los escritos del resto del grupo y especialmente los de Thoreau y que entre nosotros ha sido editado con los títulos de Confía en ti mismo (Ediciones 29, 1996) y Confianza en uno mismo (Gadir, 2009). Más difícil, aunque no imposible, resulta rastrear las ideas trascendentalistas en la obra novelística de Hawthorne, por ejemplo en su celebérrima La letra escarlata, así como en la no menos célebre Mujercitas de la única autora femenina del grupo. El retrato de Thoreau, que es la última sección de la obra de Ives, tiene un carácter introspectivo, rasgo este que su autor atribuía al retratado, y contiene sorprendentemente un pastoril solo de flauta, instrumento del que Thoreau era al parecer un más que aceptable intérprete. Ives, cuya genialidad musical tuvo que convivir con la insípida existencia propia de un agente de seguros, tuvo la ocurrencia de citar en cada una de las cuatro secciones de la partitura la quinta sinfonía de Beethoven, en concreto los compases iniciales, aquellos a los que la tradición alude como “la llamada del destino”. Es lógico que sea así, pues el visionario Ives, buen conocedor de la literatura trascendentalista, identificaba a ésta con el, literalmente, “advenimiento de una nueva era”.

La otra referencia musical es más cercana en el tiempo y hace mención a otro visionario. John Cage escribió en 1968: “Leyendo el Diario de Thoreau descubro cualquier idea que yo haya podido tener digna de tal nombre”. Obsérvese la fecha. Ésta, en efecto, no es casual, pues sucede que tirando del hilo que Cage nos propone no es difícil llegar a las ideas (y las conductas) revolucionarias de aquel simbólico año. “En común con Karl Marx y Herbert Marcuse, Thoreau se preocupa por prevenirnos acerca de la unidimensionalidad humana”, se lee en un libro nunca traducido al castellano, Awe for the tiger, que en 2002 escribió el profesor de la Universidad de la Columbia Británica Rod Preece. Y otro libro de 2008, tampoco traducido, Concord in Massachusetts, Discord in the World, de Jannika Bock, ha explorado recientemente, por extenso, la relación intertextual entre las obras de Thoreau y las de Cage (las musicales y las literarias), poniendo de manifiesto la yuxtaposición de sus respectivas éticas y estéticas.

La otra referencia musical es más cercana en el tiempo y hace mención a otro visionario. John Cage escribió en 1968: “Leyendo el Diario de Thoreau descubro cualquier idea que yo haya podido tener digna de tal nombre”. Obsérvese la fecha. Ésta, en efecto, no es casual, pues sucede que tirando del hilo que Cage nos propone no es difícil llegar a las ideas (y las conductas) revolucionarias de aquel simbólico año. “En común con Karl Marx y Herbert Marcuse, Thoreau se preocupa por prevenirnos acerca de la unidimensionalidad humana”, se lee en un libro nunca traducido al castellano, Awe for the tiger, que en 2002 escribió el profesor de la Universidad de la Columbia Británica Rod Preece. Y otro libro de 2008, tampoco traducido, Concord in Massachusetts, Discord in the World, de Jannika Bock, ha explorado recientemente, por extenso, la relación intertextual entre las obras de Thoreau y las de Cage (las musicales y las literarias), poniendo de manifiesto la yuxtaposición de sus respectivas éticas y estéticas.

Veamos ahora los libros de (y sobre) Thoreau que sí pueden encontrarse en nuestras librerías y en la Feria madrileña. El primero de ellos no es una novedad, si bien su mención aquí resulta obligada. Hay varias ediciones de Desobediencia civil, Sobre la desobediencia civil y Sobre el deber de la desobediencia civil, que de todas estas formas puede llamarse el librito al que Thoreau debe la mayor parte de su fama. Este título, como toda su obra, es inseparable de la propia vida de Thoreau, por lo que será ilustrativo dar algunos datos acerca del personaje.

Nació en una granja de las afueras de Concord, a treinta kilómetros de Boston, vástago de una humilde familia que prosperó algo gracias a la fábrica de lápices que fundó su padre. Concord tenía sólo tres calles, pero, pese a la juventud de Estados Unidos, una gran historia ligada a la revolución americana. El padre de Henry David completaba los magros ingresos de la fábrica de lápices dando hospedaje en la casa familiar a viajeros, tías solteronas o viudas y otras gentes de paso. De carácter retraído, Thoreau se recluía en su cuarto o se escapaba a la naturaleza. Poco amigo de festejos y del bullicio de la casa, los otros chicos del pueblo le llamaban “el juez”. El chico triunfó en los estudios elementales, y su familia casi se arruina a fin de enviarle a Harvard, donde estudió desde 1833 hasta 1837. Thoreau pasó la mayor parte de este tiempo en la biblioteca de la Universidad, señalándose ya entonces como un rebelde que se presentaba en la capilla con capa verde, en lugar de con una negra, como era obligatorio. El prestigio de la Universidad de Harvard, la más antigua del país, le impresionó poco, y enseguida se mostró irónicamente crítico con el estilo de enseñanza que allí se impartía: “Aquí se dan todas las ramas del saber, sí, pero ninguna de las raíces”, le dijo una vez a su amigo Emerson. Su alto rendimiento académico le permitió obtener becas con las que culminar los estudios, y fue seleccionado para dar una conferencia en el rimbombante acto de graduación de su promoción: “El séptimo día debería ser el de labor”, dijo entonces, “y los otros seis deberían dedicarse al descanso del alma y los sentimientos, a fin de recorrer este amplio jardín, y beber de los sutiles influjos y las sublimes revelaciones de la Naturaleza”. El discurso no fue suficientemente apreciado por sus profesores, y Thoreau regresó a su pueblo.

Las ideas que iba a plasmar Thoreau en Desobediencia civil ya estaban formadas por esos años, de lo que es prueba su renuncia a ejercer de maestro en la escuela pública de Concord, motivada por su rechazo a la práctica, muy extendida en ese tiempo, de administrar castigos corporales a los alumnos. “No deseo pelearme con ningún hombre o nación. No deseo dividir a las personas por el color de su pelo, hacer distinciones sutiles o elevarme por encima de mis vecinos. Busco más bien, podría decir, una excusa para conformarme a las leyes del territorio”, escribió. Desobediencia civil es un texto que con acierto ha podido adscribirse a la tradición de la literatura libertaria y que muestra las razones en que se asienta el deber individual de resistir pacíficamente a las distintas modalidades que en la sociedad y el estado adquiere la fuerza bruta. Así el pensamiento de Thoreau alcanza una dimensión utópica: “¿Es una democracia como la que conocemos el último adelanto posible en gobiernos? ¿No es posible dar un paso más hacia el reconocimiento y la implantación de los derechos humanos? No habrá un estado realmente libre e ilustrado hasta que éste llegue a reconocer al individuo como un poder independiente y superior”. Es este libro el descendiente legítimo y más avanzado de lo que en términos de religión se conoce como “puritanismo”, en el que, como es sabido, desempeña un papel principalísimo la inalienable libertad de conciencia. En ella, afirma Thoreau, se asienta la resistencia al gobierno civil.

Las ideas que iba a plasmar Thoreau en Desobediencia civil ya estaban formadas por esos años, de lo que es prueba su renuncia a ejercer de maestro en la escuela pública de Concord, motivada por su rechazo a la práctica, muy extendida en ese tiempo, de administrar castigos corporales a los alumnos. “No deseo pelearme con ningún hombre o nación. No deseo dividir a las personas por el color de su pelo, hacer distinciones sutiles o elevarme por encima de mis vecinos. Busco más bien, podría decir, una excusa para conformarme a las leyes del territorio”, escribió. Desobediencia civil es un texto que con acierto ha podido adscribirse a la tradición de la literatura libertaria y que muestra las razones en que se asienta el deber individual de resistir pacíficamente a las distintas modalidades que en la sociedad y el estado adquiere la fuerza bruta. Así el pensamiento de Thoreau alcanza una dimensión utópica: “¿Es una democracia como la que conocemos el último adelanto posible en gobiernos? ¿No es posible dar un paso más hacia el reconocimiento y la implantación de los derechos humanos? No habrá un estado realmente libre e ilustrado hasta que éste llegue a reconocer al individuo como un poder independiente y superior”. Es este libro el descendiente legítimo y más avanzado de lo que en términos de religión se conoce como “puritanismo”, en el que, como es sabido, desempeña un papel principalísimo la inalienable libertad de conciencia. En ella, afirma Thoreau, se asienta la resistencia al gobierno civil.

En 1844 Emerson adquirió un terreno en la orilla de la laguna Walden. Más tarde Thoreau se trasladó allí, construyó una cabaña y se dispuso a llevar a la práctica sus principios acerca de la vida en plena naturaleza. Resultado de los dos años y dos meses transcurridos en ese lugar es Walden, un clásico de la literatura universal que, en una nueva traducción, ha sido editado ahora por Errata Naturae. Esta aventura, que él vivió a la manera de un experimento, está unida en la biografía de Thoreau a su libro sobre la desobediencia, pues fue durante su estancia en Walden cuando se negó a pagar un impuesto del estado de Massachusetts, por lo que fue encarcelado. Walden, que lleva por subtítulo La vida en el bosque, se publicó en 1854. El autor comprime toda la experiencia en un solo año, y estructura el relato en cuatro partes que se corresponden con las estaciones, las cuales deberían marcar (y a la vez simbolizar) la totalidad del desarrollo de la existencia humana. Thoreau se propuso mostrar las virtudes de la autosuficiencia en condiciones de armonía y respeto hacia la naturaleza, componiendo con ello un bello texto cuya vigencia no cesa de acrecentarse con el tiempo.

No menos interesantes son los textos reunidos en El Diario (1837-1861), que ha publicado entre nosotros Capitán Swing. Thoreau empezó a redactar su diario a la edad de veinte años, y en él dejó constancia de su afición al naturalismo, así como de sus opiniones antiesclavistas, todo ello envuelto en una prosa que es de las mejores de toda la literatura norteamericana. Pero sobre todo es el valioso testimonio de un hombre al que importaba un bledo el éxito social y que aspiraba a regirse por sus propios principios. Esta selección de su inmenso diario, que en conjunto totaliza catorce cuadernos más un apéndice, constituye una de las mejores aproximaciones al pensamiento de Thoreau, y uno de los mayores descubrimientos literarios que ha podido ofrecerse al lector en castellano en los últimos años.

No menos interesantes son los textos reunidos en El Diario (1837-1861), que ha publicado entre nosotros Capitán Swing. Thoreau empezó a redactar su diario a la edad de veinte años, y en él dejó constancia de su afición al naturalismo, así como de sus opiniones antiesclavistas, todo ello envuelto en una prosa que es de las mejores de toda la literatura norteamericana. Pero sobre todo es el valioso testimonio de un hombre al que importaba un bledo el éxito social y que aspiraba a regirse por sus propios principios. Esta selección de su inmenso diario, que en conjunto totaliza catorce cuadernos más un apéndice, constituye una de las mejores aproximaciones al pensamiento de Thoreau, y uno de los mayores descubrimientos literarios que ha podido ofrecerse al lector en castellano en los últimos años.

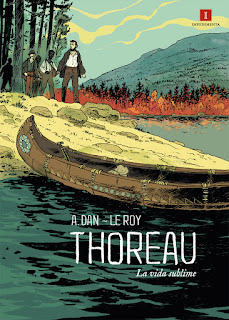

Y por último es preciso citar Thoreau. La vida sublime, novela gráfica que ha editado Impedimenta, una biografía de nuestro autor que ha sido escrita por Maximilien Le Roy e ilustrada por A. Dan. Otra excepcional iniciación a la vida y el pensamiento de Thoreau, apta para todas las edades y que resume de manera sencilla la admirable lección ética de este solitario cuya modernidad crece con los años, y cuyas propuestas, en los tiempos que corren, están muy lejos de agotarse. Martin Luther King escribió tras la lectura de su obra: “Quedé convencido de que la no cooperación con el mal es una obligación moral en la misma medida que lo es la cooperación con el bien. Como resultado de sus escritos y de su testimonio personal somos los herederos de un legado de protesta creativa”. Poderosa protesta que en este tiempo de escasas ideas adquiere nueva relevancia, tanto en el aspecto literario como directamente en el político.

No hay comentarios:

Publicar un comentario